- Literatura

- Publicado

- ¡Sé el primero en comentar!

- 1 a 2 min. de lectura

- Leído 362 veces

Santo

El hombre camina bajo el sol ardiente del mediodía.

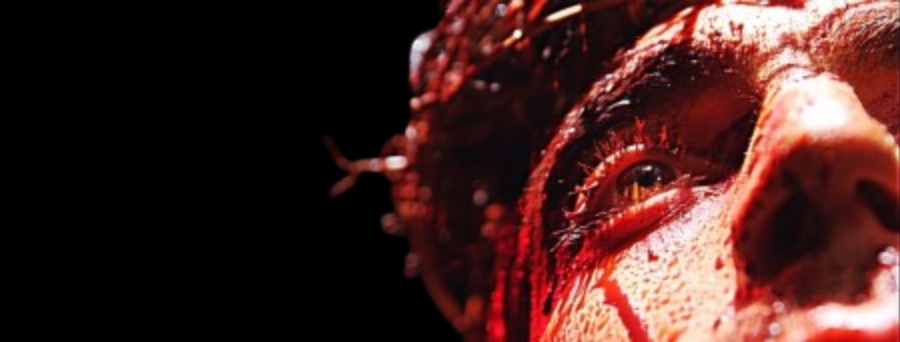

Transpira sobre los harapos que lleva por ropa, y las gotas que nacen de su frente cubren todo su rostro. Habla solo, si alguien pudiera acercarse y escucharlo diría que canta una letanía indescifrable. Cada tanto, detiene su paso y con las manos sucias, acomoda la corona de espinas que llevaba en las sienes. Cuando lo hace, cierra los ojos por la miseria que le causa el dolor de las espinas clavadas en su frente. Hilillos de sangre resbalan y dibujan junto al sudor de su cara el dolor que lo acongoja. Sigue su andar, deambula con sus manos extendidas y a un paso lento, que por momentos hace más dramática la imagen del hombre. La gente lo mira. Se detienen para observar. Algunos se persignan y bajan sus cabezas para acompañarlo en su dolor, pero en silencio. Otros solo siguen su camino y los que quedan a su paso, cerca de él, voltean la mirada, buscan evitar la vergüenza de verse reflejados en los ojos del hombre. Al notar la indiferencia de las personas, él mira hacia arriba con las palmas de sus manos juntas, y sus labios se mueven como si le hablara a alguien. Los rayos solares queman más la piel de su rostro, uno que está marcado por la mugre y las arrugas. Esta vez no tuvo éxito. Se quedó sin recibir siquiera una moneda. Pero su fe está puesta en la próxima luz roja del semáforo sobre él, al que le pide todos los días su ayuda. Sólo tiene que acomodar de nuevo su laureola de astillas, y caminar una y otra vez cuanto sea necesario entre los automóviles que se detienen frente a él día con día.