- Filtraciones

- Publicado

- ¡Sé el primero en comentar!

- 6 a 11 min. de lectura

- Leído 453 veces

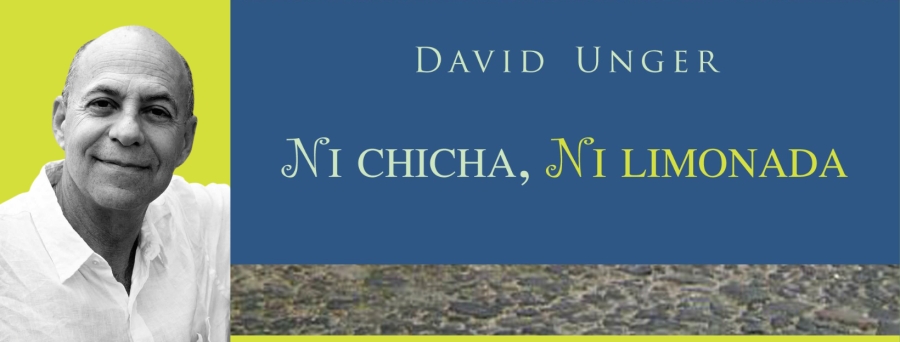

“David Unger: “Voy a seguir nutriéndome de Guate”

El escritor guatemalteco-estadounidense presenta su primer libro de cuentos. Esta es una entrevista recuperada que se publicó en 2010.

Oficio

“Creo que ahora apenas estoy estableciendo mi reputación como escritor. Después de traducir 15 libros, ya he cumplido con mi papel de traductor y como promotor de la literatura latinoamericana”, David Unger.

Vive en Estados Unidos desde los 5 años, su lengua literaria es el inglés, pero lleva a Guatemala en la letra y el recuerdo. El escritor David Unger regresa a la ciudad donde nació para presentar Ni chicha, ni limonada (F&G Editores), su primer libro de cuentos. Sus páginas incluyen a un tío simpático y descarado, una peculiar historia de amor a la mexicana, y dos encuentros con el novelista colombiano Gabriel García Márquez. A continuación, se anotan las respuestas que envió, vía correo electrónico, desde Nueva York”.

Considerado como “latino” a pesar de su ascendencia judía, obligado cuando niño a sustituir un idioma por otro, visto como “gringo” cuando vacacionaba en su país natal. Esas cargas, y sus equívocos, ¿motivaron el título Ni chicha ni limonada?

Yo diría que sí. Hace unos 25 años, publique una colección de poemas titulada en inglés Neither Caterpillar, Nor Butterfly (Ni mariposa, ni oruga), que es la descripción que le hace Ismael a Queequeg en la Ballena de Melville. Los poemas exploraron la realidad de estar siempre en transformación y de sentirse incapaz de pertenecer a un mundo o realidad o a otro. Creo que Ni chicha ni limonada propone una realidad similar, con la diferencia que yo como el elaborador de estos cuentos ya no cuestiono eso de ser extranjero en tierra ajena.

Los cuentos de Ni chicha ni limonada tienen una manera muy estadounidense de contar historias, apostando por una narración directa y enfatizada en situaciones cotidianas. ¿Qué otros beneficios le aportó la escritura en inglés?

Pues yo aprecio mucho la literatura del realismo mágico, pero nunca me pareció valiosa o útil para explorar los temas que a me interesaban: el exilio, las dificultades de vivir una vida moral y vivir honradamente, profundizar los pensamientos y las acciones para entenderlos mejor. Al contrario, la prosa de de Jane Austen, James Joyce y F. Scott Fitzgerald—directa y precisa, con menos retorica —me parece mucho más eficaz y sensible para mis intereses. Esto no implica que rechazo la metáfora o la distorsión de la realidad, pero uso esos elementos esporádicamente para aclarar situaciones o personajes, no para llevar al lector a otra realidad.

Al poeta cubano José Kozer le preguntaron, y también se lo pregunto, ¿de qué modo ingresa lo autobiográfico, como la infancia y la adolescencia, en sus relatos?

He traducido un puñado de poemas de Kozer, así que la pregunta me gusta. Pero hay una gran diferencia—la poesía de José (poeta cubano judío) es una exploración muy directa de su vida, de su relación con sus padres y antepasados, a veces con rabia y un poquito confesional. Mis cuentos, que indudablemente surgen no solo de mi vida pero de lo que yo he visto, vivido e inventado, deben de leerse como si fueran textos no autobiográficos, pero que responden a las necesidades y propuestas que los mismos cuentos proponen. No sé si me explico bien. Sería un error garrafal, de mi punta de vista, de leer estos cuentos como si fueran un lente para mejor entender al escritor David Unger.

El narrador polaco Isaac Bashevis Singer dijo que creaba sus personajes a partir de la gente que conoció y trató. ¿Cómo obtiene usted los suyos?

No puedo negar que mis personajes surgen de gente que conozco y he conocido. Al mismo tiempo, hago una compresión de personajes y caracteres, para forma protagonistas distantes para satisfacer el interés que yo tengo. Singer fue un gran novelista de primera fila, pero curiosamente a mí me gusta más la obra de Shalom Aleichem y Frank O’Conner, cuyos cuentos son extraordinarios y sumamente humanos y graciosos. La idea para mi es de utilizar gente que he conocido para usarlos como trampolines para crear personajes más complicados y más divertidos.

Un personaje que divierte y seduce es el tío Abie, presente en varias narraciones del libro. Tomando en cuenta sus antecedentes por parte de madre, David, ¿apoyaría la afirmación del novelista húngaro Stephen Vizinczey acerca de que “la desintegración de las grandes familias ha empobrecido a la sociedad de innumerables maneras, incluso en su literatura”?

Si uno no se ríe—y a carcajadas-- de las desventuras y de las manipulaciones de Abie Eltaleph (que aparece en cuatro de los cuentos) y aún de los hermanos Henry y Danny, entonces a mi criterio el lector está leyendo mal este libro de cuentos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vizinczey, un escritor que no he leído, ¡pero que ahora voy a leer! Yo afortunadamente, pertenezco a una familia muy extensa—judía, católica y aun musulmana—que me ha enriquecido la vida y me ha ofrecido materia fértil como escritor. Claro, eso ha causado dolor y problemas entre familia, y como yo soy el culpable, tengo que aguantar los cuchillos. A la vez mi familia lee mis textos para descubrir que tengo que decir de ellos. Pero no es así. Hay mucha distorsión, mucha manipulación por mi parte, para buscar una verdad y realidad más profunda.

¿Volvió a sentir, en su trabajo con otros escritores, las emociones encontradas que le generaron sus encuentros con Gabriel García Márquez descritos en “Gabo y yo”?

He conocido y he trabajado muy de cerca con muchos escritores extraordinarios incluyendo Nicanor Parra, Sergio Ramírez, Enrique Lihn, Silvia Molina, Ernesto Cardenal y Luisa Valenzuela. Todos me han aportado mucho, tanto personalmente como literariamente. Pero Gabo es único como escritor y con su personalidad. Creo que él ha sido la barra al cual todos nosotros los escritores de narrativa de este último siglo se miden.

Al igual que en 1973, ¿le sigue bastando la traducción para respaldar su credibilidad como escritor?

Creo que ahora apenas estoy estableciendo mi reputación como escritor. Pero sí creo que, después de traducir 15 libros, ya he cumplido con mi papel de traductor y como promotor de la literatura latinoamericana. El tiempo que uno aplica a la traducción es tiempo perdido para el escritura —y me he dado cuenta que me estoy envejeciendo cada año—qué milagro—y si no me dedico ahora a mi propia obra, cuando lo voy a hacer?

¿Cuán cerca sigue usted el proceso de reescritura, a través de la traducción, de sus obras?

Me gusta darle al traductor total libertad para que haga la mejor traducción que pueda. No interfiero mucho, pero si me gusta revisar las traducciones para aclarar algunos detalles o para hacer los textos más lisos. A la vez quisiera agradecer a mi editor Raúl Figueroa que revisó todos los textos, sugirió algunos guatemaltequismos y que jugó un papel esencial para la publicación de mi libro.

¿Considera que el resultado transmite el sentir de las versiones originales?

El lector es quien juzga esto, pero yo estoy muy satisfecho con las traducciones. Los traductores no se extendieron mucho de los textos originales en el inglés, pero tampoco fueron tan fieles que el resultado se leyeran como textos aparentemente “traducidos.” Lo mejor que se puede decir de una traducción es que parezca que fue escrito en el idioma.

A propósito, ¿qué referencias nos puede dar de Walter Krochmal, cuya labor como traductor refleja con más fidelidad el habla guatemalteca?

Walter es hondureño de nacimiento que llego a los EE.UU. a los 17 años de madre católica y padre judío. Es gran actor y reconocido interprete en Nueva York. Él se propuso como desafío de producir textos transparentes, pero con muchas referencias guatemaltecas. Todos los traductores hicieron un esplendido trabajo, pero tal vez las traducciones de Walter tienen un tantito más sabor chapín. Y él es el narrador de los cuentos en forma audio que Recorded Books va a publicar a finales de marzo.

Usted declaró al diario chileno El Mercurio que la clase de libro que lee la población hispana de Estados Unidos “es de información para el inmigrante, de autoayuda, religioso e infantil. Fuera de eso están la buena literatura y los best seller”. En ese panorama, ¿cómo se abren paso sus narraciones y sus poemas?

Hay que notar que la mayoría de la población hispana en los EE.UU. llegó a este país escapándose de horrorosas situaciones económicas y buscan libros que les puedan ofrecer información o apoyo para sobrevivir en este país. La mayoría llega con poca educación y preparación en el español y son sus hijos que llegaran a ser alfabetizados en el inglés y el español, si no se cancelan los programas bilingües. A la vez, llegaron muchos argentinos, chilenos y centroamericanos en los años ochenta escapándose de situaciones políticas y humanas que los obligaron a venir acá. Esta población ha sido muy culta, con mucho interés de levantar la cultura y los artes latinoamericanos. Libros en español se pueden comprar en las librerías de Barnes & Noble y en Amazon.com –es fácil encontrar textos de Isabel Allende, Horacio Castellanos Moya y Roberto Bolaño en español. Y gracias a la red de bibliotecas en EE.UU., nuestros autores se pueden leer en su idioma original en las bibliotecas públicas y en los sitios web como www.tintafresca.us y www.caratula.net.

Su novela Life in the Damn Tropics (Vivir en el maldito trópico) fue traducida al español y al chino. Sus cuentos hoy se reúnen en su versión castellana. ¿Se contará con traducciones de su poesía, David?

Fíjate que tengo traducciones de unos 10 poemas al español, pero no creo que haya interés en publicar un tomo completo. Desafortunadamente la poesía no vende y se lee poco, por lo menos en EE.UU.

Para concluir, usted escribió que “es imposible huir de las raíces, especialmente de esas que nos nutren”. En su caso, ¿cuáles son esas raíces y qué alimento le proporcionan?

Para mí, haber nacido en Guatemala, de haber pasado mis veranos de patojo con mis tíos y abuelos ha sido fundamental para mi desarrollo. Añoro mucho a Guatemala—su gente, sus costumbres, sus olores, sus colores, sus comidas—los llevo en mi seno. Me da mucha tristeza que a partir de la firma de los Acuerdos de la Paz, que el país siga sufriendo y haciendo su gente sufrir. Y creo que voy a seguir nutriéndome de Guate, de lo bueno y de lo malo, como lo hace mi gran amigo el cineasta guatemalteco Luis Argueta. No queda otra.

Doble cita

La presentación de Ni chicha, ni limonada se dividirá en dos jornadas. El jueves 25 de febrero de 2010, a las 19:00 horas, David Unger conversará acerca del libro con José Luis Perdomo Orellana. El encuentro será en el Centro Cultural de España, vía 5, 1-23 zona 4, Cuatro Grados Norte. El viernes 26 de febrero de 2010, a las 18:30 horas, el libro será comentado por la escritora salvadoreña Vanessa Núñez Handal y el narrador guatemalteco Javier Mosquera Saravia. Tendrá lugar en librería Sophos, Plaza Fontabella, segundo nivel, 4ª avenida 12-59 zona 10.

Breve recuento

David Unger (Guatemala, 1950). Poeta, narrador y traductor. Autor de la novela Life in the Damn Tropics (Vivir en el maldito trópico), que cuenta con versiones al chino y al castellano. Es representante estadounidense de la Feria del Libro de Guadalajara. Reside en Nueva York.